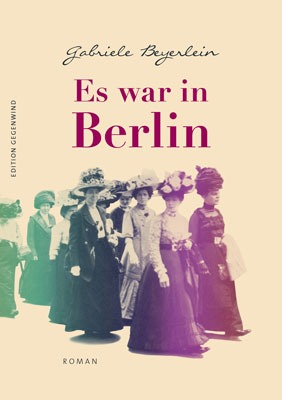

Historischer Roman (Deutsches Kaiserreich, Teil 3 der Berlin-Triologie). Thienemann 2009. Büchergilde Gutenberg 2009.

Neuerscheinung in der Edition Gegenwind 2015 als Taschenbuch bei BoD Norderstedt und als E-Book bei neobooks.com.

Online kaufen bei Autorenwelt

Das Buch kann im stationären Buchhandel oder im online-Buchhandel gekauft werden. Eine faire online-Buchhandlung, bei der Autor*innen am Umsatz beteiligt werden, ohne dass dies Nachteile für die Käufer*innen hat, ist der Shop von Autorenwelt.

Inhalt

„Wir zwei, wir leben nicht das gleiche Leben.“

Clara aus dem düsteren Hinterhof und Margarethe aus der noblen Villa – unterschiedlicher könnten die beiden kaum sein, und doch sind ihre Schicksale miteinander verbunden, lieben sie doch denselben Mann.

Band 3 der mehrfach preisgekrönten Berlin-Trilogie über Frauengeschichte im Deutschen Kaiserreich. Die Geschichte zweier junger Frauen vor dem Hintergrund der sozialistischen und der bürgerlichen Frauenbewegung um 1900.

Über die Entstehung

Interview zu „Es war in Berlin“

Liebe Frau Beyerlein, Ihre Trilogie über das Leben verschiedener Frauen im Berlin der Kaiserzeit ist mit dem neuen Roman „Es war in Berlin“ abgeschlossen. Diesmal geht es um eine einfache Arbeiterin, Clara, und eine junge Frau aus dem reichen Adel: Margarethe, Baronesse von Zug. Welcher Aspekt war Ihnen bei diesen beiden Figuren besonders wichtig?

Ein wichtiger Punkt war für mich sicher die Herkunft der zwei: Die beiden jungen Frauen kommen aus extrem unterschiedlichen sozialen Verhältnissen, die eine von ganz unten, die andere von ganz oben. Das hat mich sehr bewegt, gerade vor dem Hintergrund des Auseinanderdriftens von Arm und Reich in unserer heutigen Gesellschaft. Ich wollte die erbärmlichen Arbeits- und Lebensbedingungen einer Arbeiterin mit dem luxuriösen Lebensstil einer Dame der höchsten Gesellschaftsschicht kontrastieren. Mich faszinierte der Gedanke, zwei so verschiedene Personen einander gegenüberzustellen und zueinander in Bezug zu setzen und dabei beides im Blick zu haben: was sie trennt und worin sich ihr Schicksal doch auch wieder gleicht. Jede ist auf ihre Art auf der Suche nach Liebe, Lebensglück und Lebenssinn – und beide leben als Frauen in einer Gesellschaft, die Frauen das volle Menschenrecht vorenthält. Aber sie haben einen völlig verschiedenen Reflektionsgrad darüber.

Für Frauen hat sich die Welt in den letzten 100 Jahren sehr verändert. In „Es war in Berlin“ tut sich schon sehr viel. Es geht um Sozialismus und Frauenbewegung. Ist dieser Roman politischer als „In Berlin vielleicht“ oder „Berlin, Bülowstraße 80a“?

Das ist er sicher. Sozialistenverfolgung, Frauenbewegung, Sozialdemokratie, soziale Probleme, Streik – das alles prägt die Handlung des Romans im Hintergrund mit. Aber für mich stehen die Personen im Vordergrund, die persönliche Geschichte zweier junger Frauen in einer Umbruchsituation, deren Leben entscheidend miteinander verwoben ist – und die Geschichte weiterer Personen, die für Clara und Margarethe eine zentrale Rolle spielen. Nicht zuletzt lieben beide den gleichen Mann. Und beide setzen sich mit aller Kraft dafür ein, einem jungen Mädchen aus schier auswegloser Not zu helfen: Lisa, der jüngeren Schwester von Clara. Dabei klingt ein besonders schmerzhaftes Frauenthema an.

Obwohl alle drei Romane zur selben Zeit spielen, scheinen die Figuren in völlig verschiedenen Welten zu leben. Das Milieu, aus dem man stammt, spielte damals offensichtlich eine schwerwiegende Rolle. Inwiefern galt dies besonders für Frauen?

Die Gesellschaft im Deutschen Kaiserreich war eine Klassengesellschaft mit tiefen Klassengrenzen. Das Milieu, in dem eine Frau zu leben hatte, hing vom Beruf und den materiellen Möglichkeiten ihres Vaters bzw. ihres Ehemannes ab. Noch weniger als die Männer konnten die Frauen aus eigener Kraft einen Aufstieg schaffen. Wenn sie Glück hatten, konnten sie „gut“ heiraten, und das heißt einen Mann, durch den sie ein kleines Stückchen nach oben kamen. Clara findet dieses Glück – allerdings ganz anders, als sie es sich erträumt hat. Margarethe verzichtet nach langem Ringen auf diesen Weg, weil er für sie nicht Glück bedeutet hätte und weil sie den Sinn ihres Lebens woanders sucht.

Ihre Frauenfiguren befreien sich aus dem starren Korsett der Konventionen. In „Berlin, Bülowstraße 80a“ ist es Charlotte, die davon träumt, Ärztin zu werden, in „Es war in Berlin“ lässt Margarethe alle Privilegien hinter sich, um ihre Liebe leben zu können. Und auch das Dienstmädchen Lene aus „In Berlin vielleicht“ meistert, trotz der harten Umstände, ihr Schicksal auf bewundernswerte Art. Hegen Sie eine besondere Sympathie für „starke Frauen“?

Man kann es so sehen, dass ich in der Trilogie starke Frauenfiguren habe lebendig werden lassen. Aber ich gehe beim Schreiben nicht so vor, dass ich meine Personen im vorhinein für mich charakterisiere und mir beispielsweise vornehme, sie stark erscheinen zu lassen. Die Geschichte entwickelt sich für mich trotz aller Recherche beim Schreiben von allein, sie geschieht – sie entsteht also im Wesentlichen intuitiv. Bei allen drei Romanen war es so, dass ich beim Schreiben noch in der Mitte des Romans nicht wusste, wohin sich das Schicksal meiner Figuren wenden würde. Das macht es für mich selbst sehr spannend. Und es bedeutet auch, dass ich im Nachhinein nicht alles begründen kann, warum ich etwas so geschrieben habe.

Ich glaube im Übrigen, dass gerade dieses Intuitive das ist, was die Leserin oder den Leser – neben dem Unterhaltungs- und Informationswert eines Romans – ganz besonders berühren kann. Man kommt meiner Meinung nach dabei an eine tiefere Art von Wahrheit heran als beim Konstruieren einer Geschichte.

Der dritte Berlin-Roman ist besonders umfangreich. Sie zeigen ein ganzes kulturelles Panorama mit Literatur, Musik und Politik der Zeit auf. War diese spannende, ereignisreiche Zeit um 1895 schwerer zu packen als die erzählte Zeit der ersten beiden Romane?

Der Prozess der Wissensgewinnung war für mich bei diesem Band nicht schwieriger als bei den beiden vorhergehenden, ich konnte ja auf einem breiten Fundament aufbauen, das ich mir schon für die beiden ersten Bände erarbeitet habe. Aber das Thema war weit größer und vielschichtiger, als mir selber zu Beginn des Romans klar war. Der Umfang des Romans hat mich selbst am allermeisten überrascht. Doch die Breite des Panoramas war für die Geschichte nötig: Die Personen erforderten ihren Hintergrund, ihren Raum und ihre Entfaltungsmöglichkeit. Schließlich hat sich die Handlung in zwei völlig unterschiedlichen Milieus bewegt – und nebenbei auch noch ein Stück Geschichte der bürgerlichen und der sozialistischen Frauenbewegung miterzählt.

Es ging mir darum, sowohl dem äußeren Thema gerecht zu werden als auch dem inneren, im Hintergrund ein Bild der Zeit zu zeichnen und trotzdem eine ganz individuelle Geschichte zu erzählen, notwendige Informationen zu verarbeiten und zugleich vollkommen bei den fiktiven Personen zu sein. Dazu hilft es, beim Schreiben den Figuren die Führung zu überlassen, wodurch die Fakten von selbst zurücktreten und die Handlung und das innere Thema sich entfalten können.

Wie kamen Sie auf die Idee, sich so ausführlich und in allen Facetten mit der Kaiserzeit zu befassen?

Dazu kam ich über die Beschäftigung mit Mädchen- und Frauengeschichte, für die ich mich schon lange interessiere. Die Zeit um 1900 fand ich besonders spannend, weil es eine Zeit des Umbruchs war und weil wir noch heute von dem profitieren, was die Frauen damals errungen haben. Wir können uns heute kaum mehr vorstellen, dass ganz grundlegende Voraussetzungen der Gleichberechtigung wie z.B. das Recht auf Bildung oder das Wahlrecht erst vor hundert oder neunzig Jahren erkämpft wurden.

Ich finde es wichtig, dass wir uns heute unsere Geschichte zu eigen machen, dass wir uns an sie erinnern – und dass wir nicht vergessen, wie viel wir den Frauen vor uns verdanken. Ich finde das für mich selbst wichtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch für andere wichtig ist und mein Roman ein Fenster dazu öffnen kann. Für Mädchen und Frauen vor allem, aber durchaus auch für Jungen und Männer – jedenfalls für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen.

(Das Interview wurde von Heinke Schöffmann, Thienemann Verlag, geführt)

Rezensionen und Auszeichnungen

„Es war in Berlin“ wurde mit dem Gerhard-Beier-Preis 2010 ausgezeichnet und für den Buxtehuder Bullen 2009 nominiert. Im April 2010 erhielt der Roman die Auszeichnung „Buch des Monats“ der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. V. in Volkach als „eindrucksvoller historischer Roman über das Schicksal zweier Frauen am Ende des 19. Jahrhunderts, der zugleich die Frauenbewegung in Deutschland spiegelt“.

„Der Autorin gelingt ein minutiös recherchierter, detailreicher Frauenroman mit eindrucksvollen Milieubildern und Charakteren. Mit dem Blick zurück auf Frauenleben und politische Diskussionen weckt er das historische Interesse. Und er belohnt die Lektüre mit einer spannenden Handlung – und einer Botschaft, die bis in die Gegenwart reicht.“ (Aus einer Rezension von Heide Germann im Darmstädter Echo, 26.2.2009, zitiert mit freundlicher Genehmigung des Darmstädter Echos)

„Somit bietet dieses Buch wie auch die Trilogie insgesamt nicht nur für jugendliche Leser einen so fundierten wie faszinierenden Nachhall dessen, was nicht mehr von eigenen Großeltern erzählt werden kann.“ (Ulrich Karger im Tagesspiegel, 15.3.2009. Vollständige Rezension)

Auszüge aus der Laudatio von Paul Pfeffer zu dem Roman „Es war in Berlin“, gehalten am 26. September 2010 in Kronberg im Taunus anlässlich der Verleihung des Gerhard-Beier-Preises an Gabriele Beyerlein

(zitiert mit freundlicher Genehmigung des Autors):

„Gabriele Beyerlein hat das Kunststück fertig gebracht, einen unterhaltsamen und gleichzeitig höchst informativen Roman über die Zeit in Deutschland zu schreiben, in der die Arbeiterbewegung und die erste Frauenbewegung entstanden sind. Die Geschichte spielt Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin, damals der Brennpunkt der politischen Ereignisse und Entwicklungen. Gerhard Beier hätte seine Freude daran gehabt, wie hervorragend die unterschiedlichen Milieus recherchiert und wie anschaulich sie beschrieben sind, wie lebendig die Protagonisten erscheinen, wie nahe sie der Leserin und dem Leser kommen. Die brennenden gesellschaftlichen und politischen Themen der damaligen Zeit werden, vermittelt über die literarischen Figuren, aus der Abstraktion der Geschichtsbücher geholt und dem heutigen Lesepublikum farbig vor Augen geführt. Als Beispiel sei hier die Vielgestaltigkeit und auch Widersprüchlichkeit der ersten Frauenbewegung genannt. Die Autorin zeigt sehr deutlich die Unterschiede der Situation von gut situierten Frauen aus dem gehobenen Bürgertum und Adel, die sich in Wohltätigkeitsvereinen zusammenschließen, und dem täglichen Kampf ums Überleben der Proletarierinnen, bei denen die nackte Not den Zusammenschluss erzwingt. Es sind nicht nur Unterschiede in den Interessen und Motiven, es sind tiefgreifende Klassenunterschiede, die nicht einfach dadurch zu überdecken sind, dass es sich immer um Frauen handelt, die unter den bedrückenden patriarchalischen Verhältnissen leiden. Der Riss, der durch die damalige Gesellschaft geht, ist ein ökonomischer und sozialer, der Männer wie Frauen gleichermaßen betrifft und der politische und persönliche Entscheidungen erzwingt. Margarethe von Zug, die Adlige, und Clara Bloos, die Arbeiterin, aber auch der Dichter Johann Nietnagel, müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Die positive Botschaft des Romans liegt darin, dass sie sich sämtlich für ihr jeweils spezifische Art der Emanzipation entscheiden. [….] Vor diesem Hintergrund bekommen auch die Liebesgeschichten eine tiefere Bedeutung. Der von beiden Frauen geliebte Johann Nietnagel ist ein Dichter, dem die soziale Frage auf den Nägeln brennt. […] Gerade dieses Engagement für die Ausgebeuteten und Rechtlosen macht ihn für beide Frauen liebenswert. Der Roman stellt jedoch klar, dass die Liebesbeziehungen nicht nur Privatangelegenheit sind. Vielmehr sind sie untrennbar verknüpft mit den gesellschaftlichen Bedingungen und den sozialen Kämpfen der damaligen Zeit. Gabriele Beyerlein hat das Verdienst, diese Verschränkung von Privatem und Politischem in ihrem Roman überzeugend dargelegt zu haben. Ein weiterer Grund, weshalb wir den Roman ausgewählt haben, ist seine außerordentlich gute Lesbarkeit. Wir halten es für möglich, dass auch Leserinnen und Leser, die freiwillig kein Geschichtsbuch in die Hand nehmen würden, diesen Roman verschlingen, mit den Protagonistinnen lachen und weinen und ganz nebenbei etwas über die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts erfahren.“

Leseproben

„Kurzarbeit? Einfach so?“ Jenny sah sie fragend an und blieb stehen.

Clara nickte. „Uns hat keiner was erklärt.“

„Und morgen heißt es dann, der Absatz für Wolle ist eingebrochen und ihr müsst für den halben Lohn arbeiten!“, erregte sich Jenny. „Ich kenne das, ich hab das alles schon erlebt, vor Jahren, als ich als Mantelnäherin in der Fabrik in der Spandauer Straße gearbeitet habe. Und das Garn und die Nähnadeln wollten sie uns auch noch vom Lohn abziehen. Pass bloß auf, Clara, dass es euch nicht auch so geht!”

„Was soll man da schon machen“, antwortete Clara.

„So darfst du nicht reden!“ Jenny ereiferte sich immer mehr. „Du musst kämpfen! Wir haben es auch geschafft, damals. Wir haben uns einfach geweigert, zu so einem Schandlohn zu arbeiten. So jung ich war und so bitter angewiesen auf das bisschen Geld, ich war dabei. Mit zwei anderen gemeinsam haben mich die Arbeiterinnen als Delegation zum Unternehmer geschickt. Und der hat tatsächlich klein beigegeben. Denk immer dran: Eine Arbeiterin oder ein Arbeiter alleine ist nichts. Aber alle gemeinsam, die sind eine Macht. Du weißt doch: Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will! Ach, wenn ich in eurer Fabrik wäre, dann würde ich agitieren! Ich würde schon Stimmung machen, das darfst du mir glauben!“

„Sei froh, dass du zu Hause bist und deinen Haushalt versorgen kannst und deine Kinder, und dass du einen guten Mann hast und ein schönes Leben und dich nicht in der Fabrik schinden musst“, erwiderte Clara.

Jenny seufzte und warf Clara einen seltsamen Blick zu, den diese nicht zu deuten wusste. „Bin ich ja auch“, erwiderte sie gedehnt. „Einerseits. Aber wenn ich …“

„Entschuldigen Sie bitte“, wurden sie in diesem Augenblick von einer sehr kultivierten Frauenstimme angesprochen. „Dürfte ich Sie wohl um eine Auskunft bitten?“

„Ja?“ Clara wandte sich um. Eine hochgewachsene junge Dame stand da in einem halblangen Wintermantel aus edelstem Kaschmir, das erkannte Clara gleich, nicht umsonst arbeitete sie in einer Wollspinnerei, und ihre Mutter nähte schließlich Kaschmirschals aus. Einfach ein Traum war dieser Mantel mit seiner engen Taille und dem großen Pelzkragen und dem Pelzbesatz entlang der Vorderkante und des Saums. Darunter sah ein mit Atlasbändern und –schleifen drapierter Rock aus schwerem Samt hervor und Stiefeletten von atemberaubender Zierlichkeit. Die Hände der jungen Dame steckten in einem Pelzmuff.

Ob es wohl Nerz war? Sie wusste nicht, wie Nerz aussah, nur, dass er besonders teuer war. Und teuer war dieser Pelz bestimmt.

Da könnte eine Arbeiterin ihr Leben lang schuften und würde eine solche Kleidung doch nicht bezahlen können. Und in einem Geschäft für abgelegte Herrschaftskleidung gab es so etwas auch nicht zu kaufen, und wenn doch, dann war es noch immer unbezahlbar. Aber so schön …

Clara unterdrückte ein sehnsüchtiges Seufzen und schaute zu dem Mädchen weiter, das drei Schritte hinter der Dame in einem einfachen schwarzen Wollmantel dastand und unruhig von einem Fuß auf den anderen trat. Offensichtlich war es das Dienstmädchen und ebenso offensichtlich wünschte es sich weit weg.

Auch die Dame sah nicht eben glücklich aus. Sie zog ihre weiß behandschuhte Rechte aus dem Muff, schob sich den halben Schleier zurück, der an der modischen Pelzkappe befestigt war, und lächelte mühsam. Dann nestelte sie einen Zettel hervor. „Ich habe hier eine Anschrift von einer Anna Brettschneider, die ich aufsuchen möchte. Aber ehe ich lange suche, wäre ich für Ihre Auskunft dankbar. Hier steht nur Hinterhof, aber nicht welcher – und es gibt ja wohl noch zwei?“ Damit machte sie eine Kopfbewegung zur nächsten Tordurchfahrt hin, durch die man auf den letzten Torbogen und dicht dahinter auf das vierte, das letzte Hinterhaus der Mietskaserne sah.

„So ist es“, erwiderte Jenny. Und dann zu Clara: „Kennst du eine Anna Brettschneider?“

Clara nickte. „Früher hat sie in unserem Haus gewohnt. Sie hat fünf Kinder und keinen Mann mehr, meine Brüder stecken manchmal mit denen zusammen, aber meistens müssen die ja Tüten kleben. Sie wohnen jetzt im vierten Hinterhaus im Keller.“

„Das sagt alles!“ Jenny seufzte tief. Dann runzelte sie die Stirn und sah die fremde Dame herausfordernd an. „Was wollen Sie denn von Anna Brettschneider?“, fragte sie harsch.

„Ich will nichts von ihr. Es ist umgekehrt“, erwiderte diese irritiert. Eine leichte Röte war in ihre Wangen gezogen. „Sie hat eine Bittschrift wegen einer Nähmaschine an unser Wohltätigkeitskomitee gerichtet. Mein Auftrag ist es abzuklären, ob wirklich eine Bedürftigkeit vorliegt. Wenn Sie mir also …“

„Bedürftigkeit!“ Jenny lachte, ein Lachen so bitter und verächtlich, dass Clara förmlich zusammenzuckte. „Ich kenne sie nicht, diese Anna Brettschneider, aber eines dürfen Sie mir glauben, meine hochwohlgeborene Dame: Wenn eine im Keller im letzten Hinterhaus wohnt und fünf Kinder hat und keinen Ernährer, dann ist sie bedürftig! Und was so eine braucht, das ist gottverdammt noch mal keine Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit! Aber gehen Sie nur hin, gehen Sie und überzeugen Sie sich!“ Damit ließ Jenny die Dame einfach stehen, riss Clara Moritz vom Arm und schob den Kinderwagen so heftig auf den rechten der beiden zu jeder Seite der Durchfahrt gelegenen Hauseingänge zu, dass ihre Bewegungen vor Zorn zu sprühen schien. („Es war in Berlin“, Seite 23 – 26)

[…]

Und was so eine braucht, das ist gottverdammt noch mal keine Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit …

Dieser Satz ging in Margarethes Kopf herum wie ein Mühlrad, verwob sich mit dem Violinsolo, das der polnische Virtuose mit dem völlig unaussprechlichen Namen zum besten gab. Ge-rech-tig-keit, skandierten die harten Striche in wütendem Fortissimo, mit denen das Presto endete, Ge-rech-tig-keit!

Höflicher Applaus, der weniger dem bravourösen Spiel des Künstlers galt als der Gastgeberin Baronin von Zug, Margarethes Mutter, in deren Salon – genauer gesagt im riesigen Musiksaal des Villa – sich wie jeden Donnerstagabend Damen und Herren von Geburts- oder Geldadel nach einem fünfgängigen Menü vielversprechende junge Künstler vorführen ließen: schüchterne oder schwärmerische Dichter, die aus ihren Werken lasen, linkische Maler, die stets eine Mappe ihrer Arbeiten unter dem Arm trugen, Bildhauer mit olympischem Blick und einem Album mit Fotografien ihrer Werke, oder Musiker aller Provenienzen. Heute also dieser junge Pole mit seiner wenig eingängigen Musik.

Ermutigt durch den Beifall begann er zu allem Überfluss noch ein weiteres Stück. Es erschien Margarethe wie eine einzige Anklage. So wie das Gesicht dieser kleinen einfachen Frau, die ihr im Hof der Mietskaserne ihren Zorn entgegengeschleudert hatte.

Margarethe versuchte das Bild zu verscheuchen. Sofort war da ein anderes, weit schlimmeres: dieses unsägliche Kellerloch, die bleichen Kinder und die verzweifelte alte Frau – die gar nicht so alt sein konnte, hatte sie doch noch ein Baby. Diese unterwürfige Art, fast hündisch. Kaum hatte sie verhindern können, dass Anna Brettschneider ihr die Hände küsste, und das nur, weil sie in ihrer Rat- und Hilflosigkeit den Inhalt ihres Geldbeutels zwischen die Tütenstapel auf den verklebten Tisch gekippt hatte, nicht mehr als sieben, acht Mark, wenn es hoch kam zehn. Sie hatte nicht mehr Geld eingesteckt, schließlich hatte sie ja nicht geahnt, wie dringend ihr Wunsch sein würde, Geld zu geben. Oder sollte sie ehrlicher sagen: sich loszukaufen?

Dieser Schmutz und dieser unglaubliche, Übelkeit erregende Gestank! Keinen Augenblick länger hätte sie es in diesem Keller ausgehalten. Als sie sich wieder in den Hof gerettet hatte, geschüttelt vor Ekel und Entsetzen, hatte sie sich erbrochen. In die Villa zurückgekehrt, hatte sie sich alle Kleider vom Leib gerissen und Emma eingeschärft, sie samt und sonders zu waschen, Mantel, Hut und Muff zum Lüften über Nacht ins Freie zu hängen und die Handschuhe aus feinem Baumwollgarn zu kochen, hatte sich ein Bad zubereiten lassen und sich dreimal eingeseift. Nur zum Haare-Waschen war keine Zeit mehr gewesen, die dichten langen Haare brauchten Stunden, um zu trocknen, und an ihrem Salon-Abend bestand Maman auf Margarethes Anwesenheit, da gab es kein Entkommen. So hatte sie die Haare nur von Emma am offenen Fenster ausbürsten und danach mit Parfüm bestäuben lassen. Ihr kam vor, dass man durch den Rosenduft hindurch den Mief immer noch roch.

Und in einer solchen Luft, in diesem feuchten Moder lebten Tag und Nacht fünf kleine Kinder mit ihrer Mutter. Und klebten Tüten.

(„Es war in Berlin“, Seite 47 – 48)